“水”あれこれ ・・・(1)

長尾 博之

水は原子力と縁が深いだけではなく、極めて身近な存在であるにもかかわらず、実は良く理解されていない物質であるように思われます。この度、広報・編集担当の布施幹事殿から、水化学部会の部会報に「水について何か書け、それもシリーズで」 というご下命があったのを良い機会に、水に関連して面白いなと思ってきたことどもを、そこはかとなく書きつづってみようかと思いはじめました。同好の士がいらっしゃれば是非ご連絡下さい。せっかく与えて頂いたこの場を共用して話を進めるのもまた面白いのではないかと思います。

Ⅰ.はじめに

筆者が初めて発電プラントの“水化学”という分野の仕事に携わるようになってから、既に35年近くも経ってしまいました。この間、水に関しては実にいろいろな経験をさせて頂きましたが、筆者が水化学の世界に入って間もなく気がついたことは、水ほど身近で、単純で、自然で、当たり前の物質は無いというそれまでの考えは大きな間違いで、水はかなり不思議な物質であり、その本質について良く理解されていない面が多々残されているということでした。その後、30年間ほどの水に関する研究の進展は目覚ましく、ミクロな分子レベルの挙動に始まって、極めてマクロな宇宙レベルの水の動きまで多くのことが分かってきましたが、残念なことに、社会一般における水に対する認識は、未だ35年前と大きく変わってはいないようです。とはいえ、筆者個人の認識も、水とはとにかく仲良く付きあっていかなければならないもの、という程度のものですが。

そこで、本稿では、タイトルを『“水”あれこれ 』としましたように、“水化学”以外の“水”に関することなら何でも取り上げて皆様と意見を交換しては如何かと考えておりまして、時には文学的な話題にまで話が及ぶことがあるかもしれません。先ずは、この地球の水の起源について考えてみることから始めたいと思います。この点は、筆者の子供の時からの疑問点の1つでしたので。(なお、以下の部分は、既に日本原子力学会誌に投稿した「軽水炉と水 - 水の常識・非常識」とかなりの部分で重複しています1)。)

Ⅱ.地球の水の起源

地球の表面積の7割は水で覆われていると言われています。まさに“水の惑星”です。ところが、この地球上の水の起源は如何にということになると、ほぼ正しいと思われる理論が定説となったのが、たかだかここ20数年のことにしかすぎません。これは、“地球起源”説、または“地中からの浸みだし”説とでも言うべきものです。これについて以下に少し詳しく述べますが、順序としてこれ以前にあった説にも触れたいです。それは、“水は天から貰い水”説 とでも言うべき説で、30数年前まではこちらの説の方がむしろ有力だったように思われるからです。

- 水は天から貰い水説

この説は、かなりの昔から直感的に唱えられていたようですが、 一時期、学会に圧倒的な影響力を持ったのは、ナチスのヒットラーの擁護を受けたオーストリア人のハンス・ヘルビガー(1860生)に よる説と言われています。ヘルビガーは、1913年に「氷宇宙論」なる大著を出版し、地球の水は、昔、地球の周りを回っていた3個 の氷で覆われた月から降り注いだものであるとしました2)。勿論、現在は“ヘルビガーのオカルト宇宙論”の悪口のもとに、科学的には一顧だにされなくなっています。

次に、日本人による説をご紹介します。1975年の2月に、「灼熱の氷惑星」(原書房)という220頁余りの単行本が出版されまし た3)。著者は、当時、電中研の理事待遇で経済研究所研究室長を務めておられた高橋実氏で、歴とした物理学者です。内容は、“地球の水は多すぎる”という漠とした感想を出発点として、その水の故郷を思考によって訪ねた結果、ある特異な構造と周期を持つ天体の存在を仮定せざるを得ないとしたものです。氏はこれに“天体M”(図1)と命名し、これこそが、地球上にある大部分の水の供給源であり、灼熱の水と氷でできた太陽系の1惑星であるとしました。この天体Mの存在は、単なる想像によるものではなく、氏の専門をベースとした、極めて厳密かつ詳細な宇宙物理学的な理論解析と、膨大な思考実験の結果予言されたところに奇妙に説得力があり、固い内容にも拘わらず当時のベストセラーになったと記憶しています。

- 地中からの浸みだし説 (地球起源説)

この説は、地球上のこの膨大な水は、すべて46億年前の地球形成時から十億年以上をかけて、火山活動に伴って大地の中から‘浸み出し’、それが徐々に蓄積したとするものです4)。まことに分かり易く、当たり前のように思えますが、これを実感として納得するためには、この大宇宙を構成する物質の中で、水は最もありふれた物質の一つであるということを、先ずは認識する必要があると思われます。

大宇宙を構成する元素で量の最も多いのは、勿論“水素”です。2番目がヘリウムで、“酸素”はなんと3番目を占め、水素の1/1,000も存在するようです。他の元素の存在量は、一般に原子量の増加とともに急激に減少し、重金属類に至っては宇宙的にはゴミのような存在でしかありません。この相対的に多量の酸素は、分子状の酸素(O2)としても安定に存在し得ますが、周囲に酸化されやすい物があると、より安定な酸化物に変化します。したがって宇宙的には大部分の酸素は水素の酸化物として、つまりは水(H2O)として存在することになります。その結果、星々をつくる原料となった岩石類の塊や屑が多量の水を含んでいて当然ですし、条件次第では、水だけで出来た星があっても不思議ではありません。身近なところでは、太陽系の外縁惑星である天王星、海王星、冥王星の3惑星は、コアの部分こそは他の惑星と同様に岩石でできているものの、体積の多くを占める所謂マントルの部分は水でできていると考えられています。

問題は、現在ほどの大量の水が地中から供給し得たかどうかということですが、この点については次のように説明されています。溶岩というものは、重量にしておよそ10%もの水を含みうるそうで、例えば、1 km3 の溶岩に含まれる水の体積は最大で0.3 km3 となります。この事から、現在の大陸性地殻の総体積を形成した溶岩からの水の放出量を計算しますと、現海洋の総体積の1.5倍もの水の量になります。つまり地球上の水は、貰い水ではなく身からでた錆ならぬ水というわけです。 1.の仮説にくらべて、あまりにも当たり前の説のように思われますが、これとても一般に定着しつつあるという段階に過ぎず、何時かまた違った説が生まれないとも限りません。その時が楽しみです。

Ⅲ.水の七不思議

水はこの世の中で最もありふれた物質であるとともに“液体の代表”と目されています。勿論、この“代表”という用語の定義にもよりますが、この表現は必ずしも正しいとはいえません。少なくとも科学的にみた水の性質(物性)の多くは、他の液体の物性から予測される値とはかなりかけ離れたものとなっています。つまり、安易に液体の代表とは言えない面をもっているわけです。むしろ、水は“不思議な液体”である、といった方が当たっているかもしれません。

この水が液体の代表とは言い難い性質の中から7つほどを選んで、筆者が勝手に“水の七不思議”と呼んでいるのですが、ここではその中から2つほどを選んで少し詳しく述べてみます。

- 異常に高い沸点

水が0 ℃ で凍り(融点または氷点)、100 ℃ で沸騰する(沸点)ことは誰でも知っています。これは水の凍る温度をゼロとし、その沸騰する温度との間を100等分する、という温度スケール(摂氏、℃)を“定義”したからそうなっただけで、理屈でも何でもなんでもありません。以下、この温度スケールで話を進めるとして、しからば水に似た他の物質(液体)が0 ℃ 近くで凍り、100 ℃ 近くで沸騰するかというと全くそうはなっていないのです。一般に、化学的に類似の化合物、或いは化学的な分子構造が似た化合物は、その物性(融点、沸点など)もかなり似かよっています。ところが水の場合にはこの原則から大きく逸脱しているのです。つまり、水は液体の代表とは言いにくいわけです。ではどの程度逸脱しているかを、元素の周期表を参考にして見てみましょう。

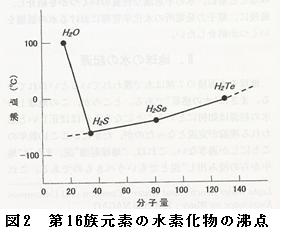

周期表の中で、同じ族の中の元素は化学的な性質も似ているとされています。水の構成元素の酸素(O)は“16族”に属しますが、この族には他に、硫黄(S)、セレン(Se)、テルル(Te)などの元素が含まれます。これらの元素はすべて2個の水素原子(H)と結合して比較的安定な化合物(水素化物)を作ります。酸素の場合はOH2(またはH2O)、つまり水と言うことになります。これら4種の水素化物の沸点を分子量に対してプロットすると図2が得られます。水以外の化合物の沸点は分子量の増加とともに整然と増加していますが、これは分子量が増えるほど分子の熱運動エネルギーが増えることと関わっていると理解されます。水の沸点は、この関係を単に外挿しただけなら -70 ~ -80 ℃ 位であっても良さそうに見えます。事実はこれとは大違いで、外挿値よりも180 ℃ 近くも高い+100℃で沸騰するわけです。水が如何に特異な物質であるかが分かります。

水のこの特異性が“水素結合”のためであることはさすがにかなりの昔に解明されています5)。つまり、水分子は通常は単独で動き回っているのではなく、複数の水分子が水素結合によってお互いに結びつき合い、見かけの平均分子量が極めて大きな塊(クラスター)となっているため、なかなか沸騰しにくいわけです。水を沸騰蒸発させるには、この水素結合を切るだけの熱エネルギーを与える必要があり、これがたまたま100 ℃ であったというわけです。

沸点以外の水の物性についてもその多くのものが同じく特異な値を示します。例えば、水の融点、密度、蒸発熱、粘度、その他諸々の物性が、全てとは言わないまでも大なり小なり水素結合に起因した特異な値を示します。

2.“すきま”の水の不思議

私どもの身の回りには、いろいろな“すきま”が存在します。この“すきま”の中に入った水は、普通の容器に入れた水とはかなり違った性質を示します。例えば純水よりも蒸発しにくく、また粘度も大きくなっています。最も顕著な違いは、凍りにくさに見られます。図3に、2枚のガラス板で作ったすきまの中の水の氷点を示します。図のカーブから、2枚のガラス板間の距離、言い換えれば、“すきま”の幅が大きくなって数mm を越えると、普通の水のように0 ℃ で凍るようになりますが、逆にこの幅が狭くなるほど、中の水は凍りにくくなることが分かります。“すきま”が0.001mmになると、中の水は -100 ℃ というものすごい低温でも凍りません。これは、ガラス面に接している、或いは近傍の水分子の熱運動が、ガラス面との吸着力によって遅くなるためと思われます。

を越えると、普通の水のように0 ℃ で凍るようになりますが、逆にこの幅が狭くなるほど、中の水は凍りにくくなることが分かります。“すきま”が0.001mmになると、中の水は -100 ℃ というものすごい低温でも凍りません。これは、ガラス面に接している、或いは近傍の水分子の熱運動が、ガラス面との吸着力によって遅くなるためと思われます。

“すきま”の水に関してはさらに不思議な現象が観測されています。2枚の平らな板 を水の中でぴったり合わせると、板を合わせ面に対して垂直に引き離すためには、相当大きな力を必要とすることは誰でも経験的に知っています。この2枚の板を引き剥がすために必要な力は“分離圧”と名付けられていますが、これは“すきま”に入った水の特異な性質に起因するものです。

を水の中でぴったり合わせると、板を合わせ面に対して垂直に引き離すためには、相当大きな力を必要とすることは誰でも経験的に知っています。この2枚の板を引き剥がすために必要な力は“分離圧”と名付けられていますが、これは“すきま”に入った水の特異な性質に起因するものです。

ペシェルら6) は極めて平滑な2枚の石英板の間を純水で満たしたときの分離圧の温度依存性を測定しました。図4は石英板の間隔が50 nmのときの測定結果ですが、ここで注目すべき特徴は、ちょうど15 ℃ おきに、それぞれ15 ℃,30 ℃,45 ℃,60 ℃ 付近で分離圧が極大値を示していることです。この原因は,水の構造変化によるものと考えられていますが、何故このように著しい変化を示すのか、ということの明快な説明は未だなされてはいません。

明快な説明が無いとはいえ、この分離圧の温度変化が、実は、生命活動に深く関わっているらしいことが、誠に興味深い点であります。つまり、分離圧の極大値をもたらす上記の4つの温度は、生物にとっては好ましくない温度であり、これらの温度の前後で生理現象が不連続に変化することが知られているからです。例えば、人は体温が30 ℃ を切ると意識を失ってしまい、さらに27 ℃ まで下がると凍死してしまいますし、逆に、体温が45℃まで上昇するとやはり死んでしまいます。哺乳類は進化の過程で、生存するための最適温度として30℃と45℃の中間の36~38℃を選んだものと思われます。また、細菌類の多くは60 ℃ で死滅します。低温殺菌の温度が60 ℃ に設定されている所以です。生物は無数の細胞から出来ており、狭い“すきま”がたくさんあります。生命現象は“すきま”の水の特異性と深く関わっていると言えそうです。

Ⅳ.おわりに

水は軽水炉にとって最も重要な材料の一つではありますが、それ以前に、地球上の生きとし生けるものにとって、欠くべからざる存在であることは言うまでもありません。当然、水に関わる話題が尽きると言うことはありませんが、このところ、あまり芳しくないものも含めて特に話題が豊富になってきているように思われます。水道水の水質悪化、いわゆる活性水商品の氾濫、酸性雨の問題、地球の温暖化、同じく砂漠化、海水の淡水化、海水資源の利用、海洋深層水の利用、超臨界水の利用、等々数えあげればきりがありません。今ほど従来にも増して水に対するより深い洞察と認識が必要とされているときはないと考えます。

- 参考文献 -

1) 長尾博之, 軽水炉と水 - 水の常識・非常識, 日本原子力学会誌,Vol. 45, No. 3, 179~183 (2003)

2) ジョスリン・ゴドウィン著,松田和也訳,北極の神秘主義,工作舎,(1995.9)

3) 高橋 実,灼熱の氷惑星,原書房,(1975.2)

4) 松井孝典,水惑星はなぜ生まれたか-宇宙論的地球観とは何か,講談社ブルーバックスB-689,(1986)

5) Linux Pauling著,小泉正雄訳,化学結合論,共立出版,412(1962)

6) G. Peschel and K. H. Adlfinger, Z. Naturforsch., 26a, 707-715 (1971)